御手洗遺跡・桑鶴遺跡

2021/7/23(金) 晴/曇

今日の降水確率は、午前10%、午後20%、最高気温予想33°13時までには帰宅する予定で8時半からポタリングに出る。

目的を、先日探訪出来なかった合志市措定文化財の縄文遺跡御手洗遺跡と桑鶴遺跡のリベンジポタとする。往路(8時半~9時頃)の熊鹿ロード(4km程)で5人のローダーさんとすれ違った。熱中症を避けるための早朝サイクリングか?または遅めの自転車通勤か?

国道387から県道30を右折して竹迫を目指す。途中から左折して県道138を東進する。御手洗遺跡は、乙丸のバス停を過ぎて県道138がT字路になる所の左側(写真1参照)にある。

少し高いコンクリート擁壁の上に説明板と石碑(写真2参照)がある。先日はここの前を行って、帰って二度通ったが気づけなかった。

説明板(写真3参照)には、「この遺跡は、「御手洗」という遊水池からその名が付けられました。昭和6(1931)年、郷土史家大塚了城(りょうじょう)・坂本経尭(つねたか)両氏により発掘が行われました。

縄文後期「御手洗式土器」の様式遺跡であり、学術的価値の高い遺跡です。小林久雄氏によりA式・B式・C式に分類されました。A式は、口縁部が直口または内向し、刺突烈点文を口縁付近に二条を付けたものが多く見られます。B式は、渦文を主とした曲線文及び縄文で構成されており、別名「鐘崎式土器」とも呼ばれ、九州地方において最初に在地化した磨消縄文土器とされます。C式は、A式・B式どちらにも属さないものです。また、縄文前期の曽畑式土器も少量ですが確認されました。土器内部からは、椎の実・ドングリ・炭化した籾などが出土しており、食物の貯蔵が行われていたことが推測されます。現在出土品の一部は、熊本市立博物館に保管されています。」とある。

御手洗遺跡を後にして、県道138から県道30に戻り東進する。県道30がSカーブする辺りから左折して、出分溜池(写真4参照)を左に見て、池北側の台地に上がる。

畑地の中を100m程西方向に進むと、右側に桑鶴遺跡(写真5参照)が見える。

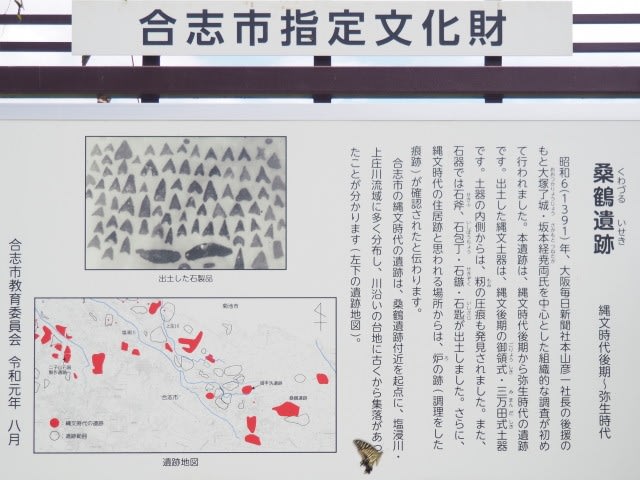

説明板(写真6参照)には、「昭和6(1931)年、大阪毎日新聞社本山彦一社長の後援のもと大塚了城(りょうじょう)・坂本経尭(つねたか)両氏を中心とした組織的な調査が初めて行われました。本遺跡は、縄文時代後期から弥生時代の遺跡です。 出土した縄文土器は、縄文後期の御領式(ごりょうしき)・三万田式(みまんだしき)土器です。土器の内側からは、籾(もみ)の圧痕も発見されました。また、石器では石斧、石包丁・石鏃・石匙(いしさじ)が出土しました。さらに、縄文時代の住居跡と思われる場所からは、炉の跡(調理をした痕跡)が確認されたと伝わります。

合志市の縄文時代の遺跡は、桑鶴遺跡付近を起点に、塩浸川・上庄川流域に多く分布し、川沿いの台地に古くから集落があったことが分かります(左下の遺跡地図)。」とある。

現在時刻10時半、だいぶ暑くなってきた。熱中症の心配もあるので、気温が高くならない内に帰宅出来るように予定通り帰途に就く。今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)23km→桑鶴遺跡22km→熊本(自宅)

所要時間4時間(実3.5時間) 総計45km 走行累計42,175km